生物多様性の仕組,意味,進化,保全に広く関心をもって研究している.とくに興味をもっているのは,島にすむ生物の生態と進化,托卵習性の進化,日本列島

の生物相の起源と発達,動物の知的な行動の発達過程,希少種や渡り鳥の生態と保全,野生動物と人間生活との軋轢の発生機構,温暖化が生物多様性に与える影響などである.いろいろな生物に関心をもっているが,主な研究対象は鳥類.

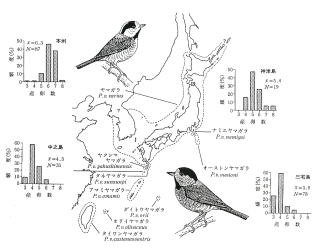

日本列島におけるヤマガラの一腹卵数の地理的変異。

樋口(1995)

ホトトギスのひなを育てるウグイス。

Higuchi (1998)

小さな木片を使って疑似餌漁をするササゴイ。

Higuchi (1986, 1988)

路上にクルミを置いて車に轢かせようとしているハシボソガラス。

Nihei and Higuchi (2001)

野外の水道の栓をまわして水を飲むハシボソガラス。

Higuchi (2019)

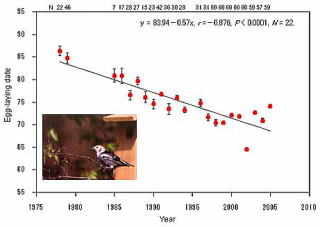

新潟市におけるコムクドリの産卵開始日の年変化(3月1日=1).28年間で15.8日早くなっている。

Koike and Higuchi (2002), Koike et al. (2006)

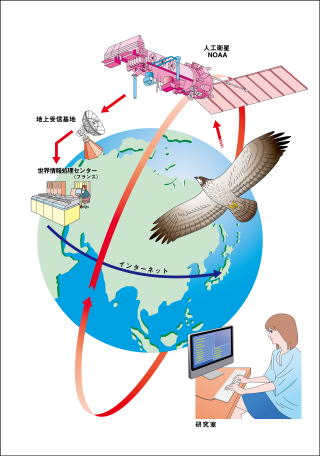

この30年ほどは,人工衛星を利用して渡り鳥を追跡し,渡り経路や渡りの経時移動パターンを明らかにする研究に励んでいる.この研究は同時に,滞在個体数や滞在日数

から各中継地の相対的重要性を評価したり,衛星画像や地理情報システムなどを利用して生息地の環境解析を行なったり,繁殖地や中継地,越冬地の保全上の問

題点を明らかにすることにも焦点をあてている.対象地域は,日本以外ではロシア,中国,インド,南米のガラパゴス諸島など,対象種は,マナヅル,タンチョ

ウ,コウノトリ,サシバ,ハチクマ、マガモ、オナガガモ、ヒドリガモ、コクガンなどである.

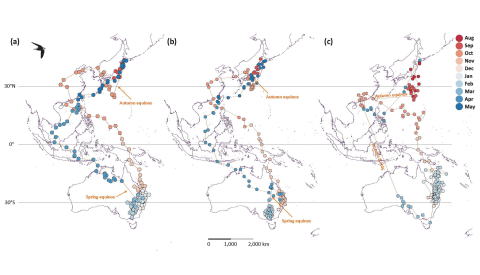

数年前からは、コムクドリやハリオアマツバメ、カンムリウミスズメなどを対象に、ジオロケーターを利用した移動追跡も行なっている。ジオロケーターとは、日照時間の地域差を利用して対象動物の位置や移動を探る機器のことで、小鳥にも装着が可能である。

一方、鳥の渡りにかかわる研究は、「教育&社会貢献」の「主なイベント企画」のところでも述べているように、鳥の渡り衛星追跡公開プロジェクトなど啓発・普及活動にも発展している。

衛星追跡の仕組.イラスト:重原美智子

樋口(2005), Higuchi (2013, 2014)

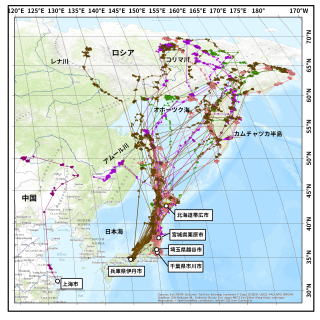

オナガガモの春の渡り経路.衛星追跡の結果.After Hupp et al. (2011)

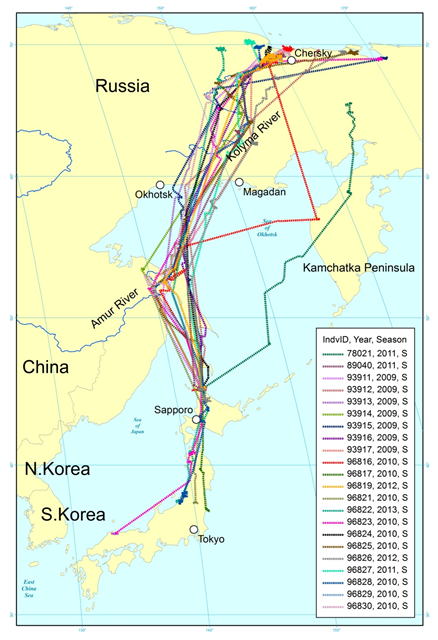

コハクチョウの春の渡り経路.衛星追跡の結果. Higuchi (2012), Chen et al. (2016)

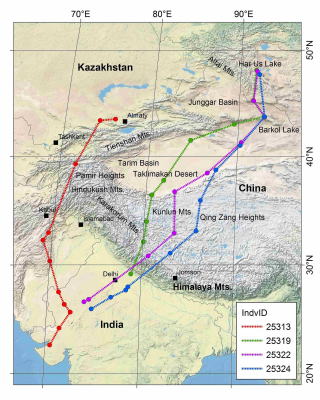

ヒマラヤを越えるアネハヅルの秋の渡り.Higuchi & Minton (2017). 撮影:Rajendra Suwal.

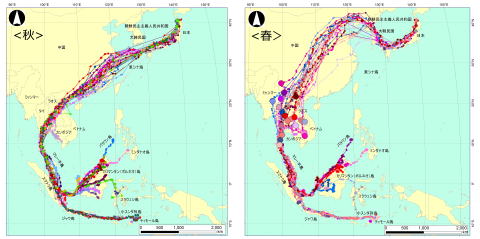

ハチクマの秋(左)と春(右)の渡り経路。衛星追跡の結果. After Higuchi (2012).

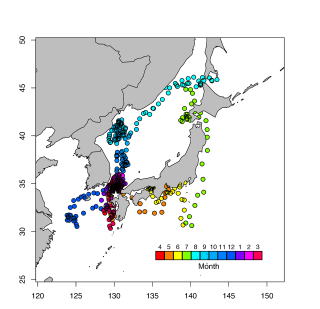

カンムリウミスズメの季節移動.ジオロケータを利用した研究結果.

Yamaguchi et al. (2016)および樋口(2016)「鳥ってすごい!」より.撮影:津村はじめ

ハリオアマツバメ3個体(a, b, c)の年間の渡り経路.ジオロケータを利用した研究結果.

Yamaguchi et al. (2021) |